秋の味覚として日本人に馴染みのある「栗」ですが、実はただの季節の食材にとどまらない、驚くべき雑学や歴史がたくさん隠されています。縄文時代から食べられていたこと、地域ごとに異なる食べ方、そして健康に役立つ栄養価など、栗には知れば知るほど奥深い魅力があります。この記事では、栗に関する面白い雑学をわかりやすくご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。

栗の歴史は縄文時代から始まっていた

栗は日本に古くから存在する食材で、縄文時代の遺跡からも多数の栗の遺物が発見されています。特に東北や中部地方の遺跡からは、栗の殻や木材の痕跡が出土しており、すでに人々の生活に欠かせない食べ物だったことが分かっています。

また、当時の人々は単に食べるだけでなく、栗の木を住居の柱や建築材としても利用していたと考えられています。耐久性のある木材であるため、暮らしに役立つ重要な資源だったのです。

このことから、栗は「食」と「生活」を支える二役を担っていた植物だと言えます。

世界各地で食べられる栗とその違い

栗は日本だけでなく、世界中で愛されている食材です。ヨーロッパではマロングラッセや栗のペーストが有名で、フランスやイタリアの伝統菓子として親しまれています。中国では栗を炒めた「糖炒栗子」が秋冬の風物詩として人気です。

日本の栗とヨーロッパの栗には品種の違いがあり、日本栗は大粒で食べ応えがあるのに対し、ヨーロッパ栗は風味が豊かでお菓子作りに適しています。また、中国栗は小ぶりですが甘みが強いのが特徴です。

国ごとに「栗の個性」があると考えると、旅先で栗料理を食べ比べる楽しみが増えますね。

栗の栄養はスーパーフード級?

栗は炭水化物が豊富でエネルギー源になるだけでなく、ビタミンCやカリウム、食物繊維も多く含んでいます。特にビタミンCは熱に弱いとされますが、栗に含まれるビタミンCはでんぷん質に守られているため、加熱しても壊れにくいという特徴があります。

また、カリウムは体内の余分な塩分を排出して血圧を安定させる働きがあり、現代人の生活習慣病予防にも役立ちます。食物繊維は腸内環境を整える効果があるため、便秘改善にも期待できます。

「甘くて美味しいのに健康に良い」というのは、まさにスーパーフードといえる存在です。

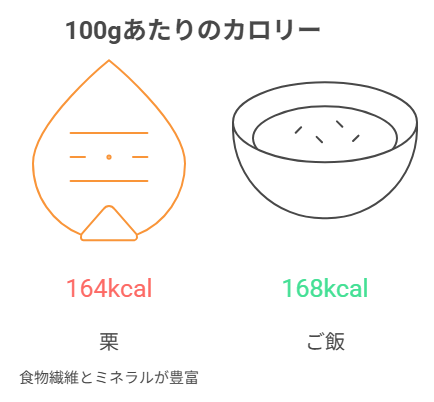

栗とカロリーの意外な関係

栗は甘いので「太りやすいのでは?」と思われがちですが、実はご飯やパンよりもカロリーが低めです。例えばご飯100gあたり約168kcalなのに対し、栗100gは約164kcalと大差はありませんが、食物繊維やミネラルを同時に摂れる分、栄養面でのメリットがあります。

ただし、栗きんとんやモンブランなどのスイーツになると砂糖や生クリームが加わるため、カロリーは一気に跳ね上がります。ダイエット中の方は「茹で栗」や「焼き栗」を選ぶのがおすすめです。

栗とお正月の深い関係

日本では栗はおせち料理にも欠かせない食材です。特に「栗きんとん」は黄金色が財運を連想させ、「豊かさ」や「勝負運」を願う縁起物として食べられてきました。

また、戦国時代には「勝ち栗」と呼ばれ、武将たちが戦の勝利を祈願して栗を食べていた記録も残っています。栗は単なる食材ではなく、日本人の精神文化に深く根付いているのです。

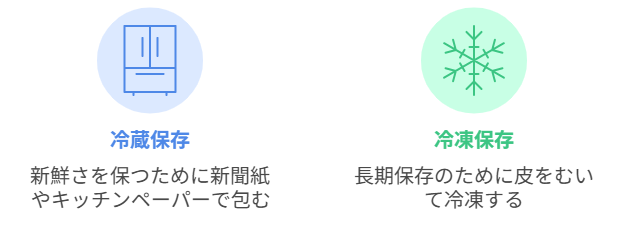

栗を長持ちさせる保存方法

栗は生のままだと傷みやすいため、保存方法が重要です。冷蔵庫で保存する場合は新聞紙やキッチンペーパーに包み、ビニール袋に入れてから野菜室で保存すると長持ちします。さらに冷凍保存も可能で、皮をむいてから保存すれば、調理の手間も省けます。

保存方法を工夫することで、旬を過ぎても美味しい栗を楽しむことができます。

栗の雑学いろいろ

・「クリ」という名前は「尖った」という意味の古語「くり」から来ているとも言われています。

・栗のイガには鋭いトゲがありますが、これは動物から身を守るための天然のバリアです。

・日本には「丹波栗」というブランド栗があり、大粒で甘さが際立つことで有名です。

・秋の俳句や短歌に詠まれることも多く、栗は日本の文化や文学にも深く関わっています。